Des cristaux dans le monde vivant

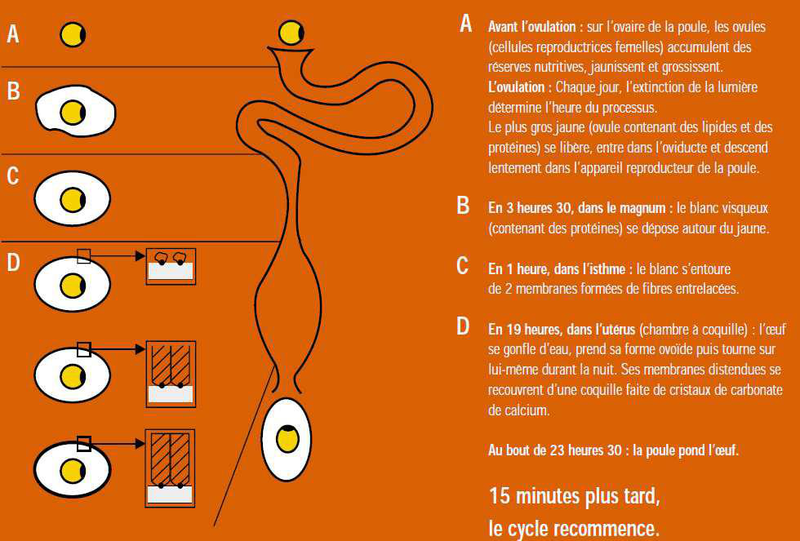

Groupe 1 : Les cristaux de carbonate de calcium dans la coquille des oeufs des oiseaux

Chez la poule, il faut environ 20h pour la fabrication d’un oeuf. La minéralisation de la coquille est l’une des plus rapides du monde vivant. La coquille est composée essentiellement de cristaux de carbonate de calcium, d’eau et de protéines spécifiques qui contrôle la fabrication de la coquille.

Outre ses propriétés protectrices, la coquille a aussi des propriétés mécaniques étonnantes : une coquille d'oeuf de poule d'une épaisseur de 0,3 millimètre confère à l'oeuf entier une résistance à la compression de plus de trois kilogrammes. Un oeuf d'autruche, qui a une coquille de trois millimètres d'épaisseur, résiste à plus de 70 kilogrammes.

Les secrets de la pintade pour fabriquer une coquille d’œuf extraordinairement résistante :

https://www.inrae.fr/actualites/secrets-pintade-fabriquer-coquille-doeuf-extraordinairement-resistante

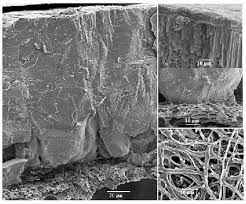

D’autre part, la coquille se forme à partir d’une membrane coquillère qui permet de faire grossir des cônes de calcite (CaCO3) qui se rejoignent vers l’extérieur. Cette structure en cône permet une plus grande résistante à la compression (la partie la plus large est vers l’extérieur). De plus, les cônes ménagent de petits pores (trous) qui laissent passer l’air pour permettre à l’embryon de respirer. D’autre part, la coquille empêche le passage des microbes.

Observation au microscope polarisant d'une coquille d'oeuf :

Utiliser ce lien ci-dessous pour identifier le minéral observé : http://www.macromicrophoto.fr/petrography/mx/calcite/calcite02.html

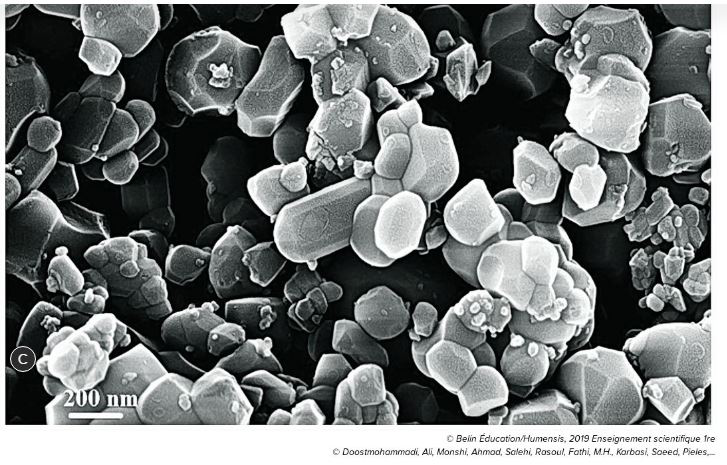

Photographie d'une coquille d'oeuf observé au microscope électronique à balayage

Groupe 2 : Les cristaux de carbonate de calcium dans le squelette externe ou la coquille des êtres vivants

Les coquilles d'êtres vivants marins comme les mollusques sont généralement constituées de matière minérale cristalline (cristaux) et composées de calcite, de formule CaCO3, un minéral solide et résistant.

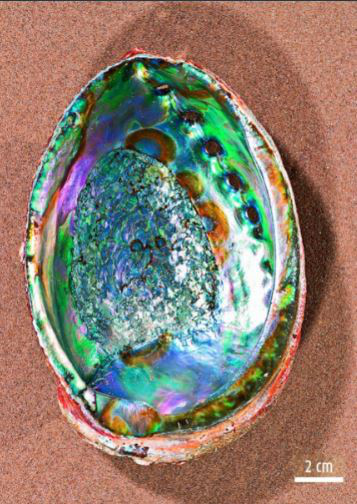

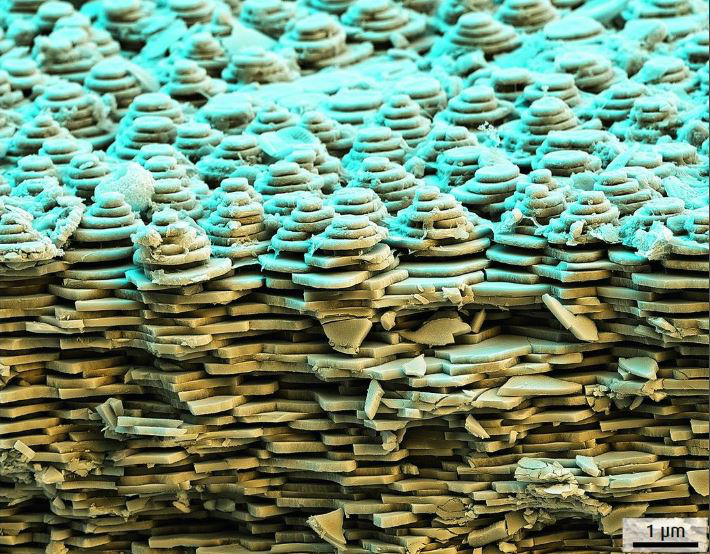

Par ailleurs, la partie interne de la coquille correspond à la nacre, qui est constituée d’aragonite, un cristal de formule CaCO3 mais qui est mélangé à 5% de matière organique. L’aragonite est très lisse, ce qui protège le mollusque dont les tissus sont mous. La partie externe de la coquille constituée de calcite est plus rugueuse.

Ces cristaux ont des formes de petites plaquettes qui s’empilent en colonnes qui sont très rigides.

Utiliser le logiciel Minusc présent au lien suivant : https://libmol.org/minusc/pour déterminer l'organisation des atomes dans la calcite et l'aragonite.

Aides à l'utilisation du logiciel Minusc :

- Cliquer sur le menu "Fichier" et choisir dans le menu déroulant le cristal ou minéral à étudier.

-Cliquer sur le menu "Commandes" puis sur "Axes" pour afficher ou non les limites de la maille

-Cliquer sur "Fond" pour mettre un fond blanc.

Coquille interne d'ormeau

Nacre observée microscope électronique à balayage

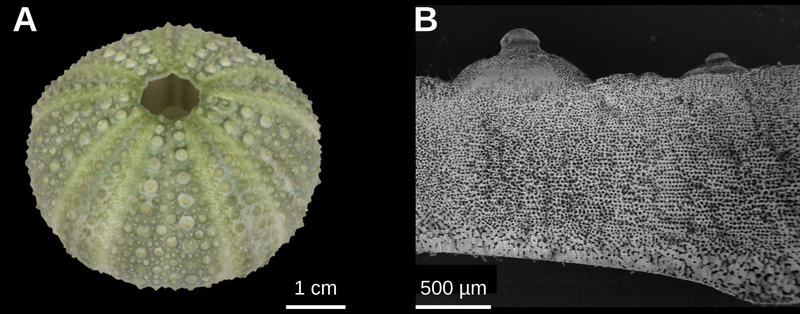

Le test (=enveloppe externe dure) des oursins est aussi constitué de calcite.

A : Le test de l'oursin Paracentrotus lividus est composé de plusieurs plaques assemblées comme un puzzle. B : Coupe transversale du test observée en microscopie électronique à balayage. Les cristaux de calcite apparaissent clairs. Ils sont agencés très régulièrement à l’échelle micrométrique au sein de la structure qui est parsemée de trous (en foncé).

Les épines d’oursin protègent leur test. Elles sont composées d’environ 95 % de calcite cristallisée et de 5 % d’un mortier alliant du CaCO3 et des molécules organiques. La présence de molécules organiques (=molécules formées principalement de carbone, d'hydrogène, de dioxygène et d'azote et fabriquées par l'être vivant) permet une modification des propriétés du cristal : une résistance accrue. Résistante, l’épine d’oursin peut aussi se casser en cas de pénétration dans un tissu étranger, ce qui permet à l'oursin de se défendre puis de pouvoir se sauver.

L'aragonite associée à des molécules organiques est aussi présente dans de nombreux coraux. Elle constitue l’exosquelette (=squelette externe) des coraux constructeurs de récifs.

Ce squelette externe et sa croissance sont rendus possible grâce à une association entre les cellules du corail (polype) et des algues photosynthétiques, qui sont aussi responsables de leur couleur. Sur la photo ci-dessous, de grandes aiguilles d'aragonite sont présentes, ce qui les protègent des prédateurs.

Groupe 3 : Les cristaux de silice

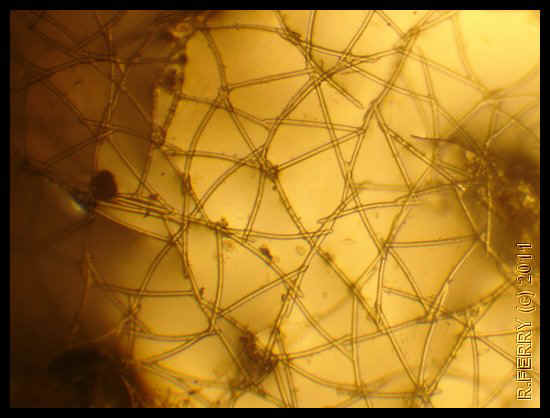

Certaines éponges possèdent des spicules. Ce sont des structures composées de cristaux de silice (SiO2) et qui jouent un rôle de soutien, d'adhérence et de protection. La silice combinée à des molécules organiques (spongine, sorte de collagène) permet de la résistance et de la flexibilité. Les spicules et leur croissance sont contrôlés par des cellules particulières de l'éponge. Ces cristaux forment des baguettes très résistantes arrangées de manière spécifique dans l'espace, qui donnent la forme aux éponges.

Une éponge

Photographie de spicules observés au microscope optique

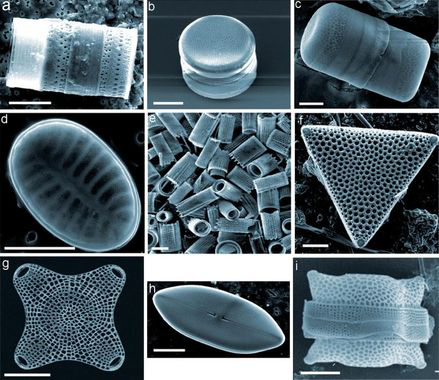

Les cristaux de silice sont aussi présents chez des êtres vivants unicellulaires comme chez les diatomées ou les radiolaires (plancton marin). Ils ont un rôle de squelette mais aussi de flottabilité.

C’est un cristal très solide et très stable, résistant à la dissolution liée à la pression, qui permet à ces êtres vivants de vivre à plus de 2500 m de profondeur.

Photographies de diatomées observées au microscope électronique à balayage

Le trait de l'échelle vaut 10 µm.

Crédit Advanced Materials Wyley & Sons.

Vidéo Nature = Futur ! : https://www.lumni.fr/video/le-verre-des-diatomees

Plus étonnant, des plantes terrestres peuvent aussi fabriquer des cristaux des cristaux de silice ! Les plantes telles que les graminées (enveloppes des grains de riz, de blé...), les bambous ou les prêles sont capables d’accumuler de grandes quantités de silice (jusqu’à 60 % de leur poids sec). L’ortie possède des poils urticants. Ceux-ci possèdent à leur extrémité une pointe en silice qui se rompt facilement lors d’un contact. Les poils libèrent ainsi des substances urticantes responsables d’une sensation de démangeaison (prurit), des rougeurs de la peau et d’une sensation de brûlure.

La présence de ces cristaux de silice est associée à des rôles de défense (maintien de la rigidité des tissus, résistance contre les pathogènes ou encore contre les herbivores).

Groupe 4 : Les cristaux d'oxalate de calcium

Chez certaines plantes (misère …), il existe des cristaux d’oxalate de calcium (C4H2O5,Ca).

Photographies d’une misère observée à l’œil nu et des cellules de feuilles observées au microscope optique

L’oxalate est une molécule produite par la photosynthèse dans la feuille et les tiges. Elle peut fixer du calcium. Ces cristaux forment des baguettes très pointues à l'intérieur des cellules végétales appelées raphides. Les herbivores qui en consomment subissent des petites blessures et des irritations. Ces structures cristallines limiteraient le broutage mais aussi la toxicité d’une concentration élevée en calcium soluble dans le milieu.

Photographie de raphides observées au microscope polarisant

Chez l’être humain, comme chez la plante, le calcium peut être associé à de l’oxalate. Si chez la plante, les cristaux ont une forme d’aiguille permettant une défense contre les herbivores et des réserves de calcium, chez l’Homme cela correspond à une pathologie appelée calculs rénaux, liée à une hypercalciurie (taux de calcium élevé excrété dans les urines).

Calculs rénaux observés à différentes échelles

Groupe 5 : Les cristaux de phosphate de calcium

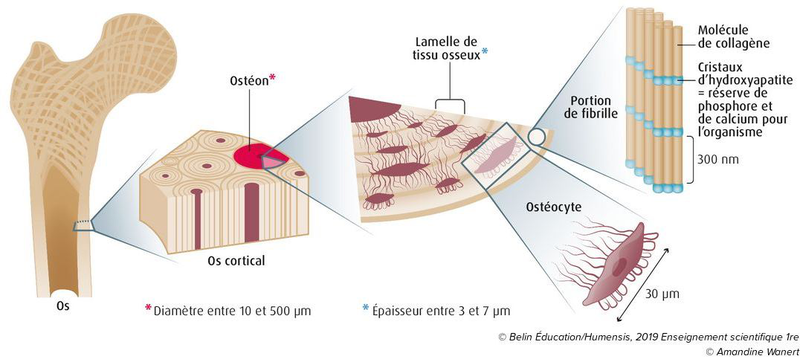

Les os du squelette sont constitués d’unités cylindriques (les ostéons) qui sont formées par des cellules : les ostéocytes. Ces

cellules déposent une première couche de collagène (protéine fibreuse) qu’elles recouvrent ensuite d’une couche de cristaux

de phosphate de calcium (hydroxyapatite de calcium) : Ca10(PO4)6(OH)2.

Observation de ces cristaux avec Minusc (choisir dans Fichiers > Hydroxyapatite): https://libmol.org/minusc/

Ces cristaux forment des structures prismatiques de couleur blanche qu’on retrouve également dans les dents (émail). L’association entre le collagène et ces cristaux forme une structure rigide qui assure le soutien et la locomotion, d’autant plus que les ostéons (cylindres) s’organisent en un réseau orienté selon les contraintes appliquées durant la croissance. De plus, le squelette osseux joue aussi un rôle prédominant dans l'équilibre hydro-minéral de l'organisme car il constitue une réserve de calcium et de phosphore.

Schéma de l’organisation et de la composition d’un os

Photographie de cristaux d’hydroxyapatite extraits d’os observés au microscope électronique à balayage.

Groupe 6 : Des cristaux de guanine

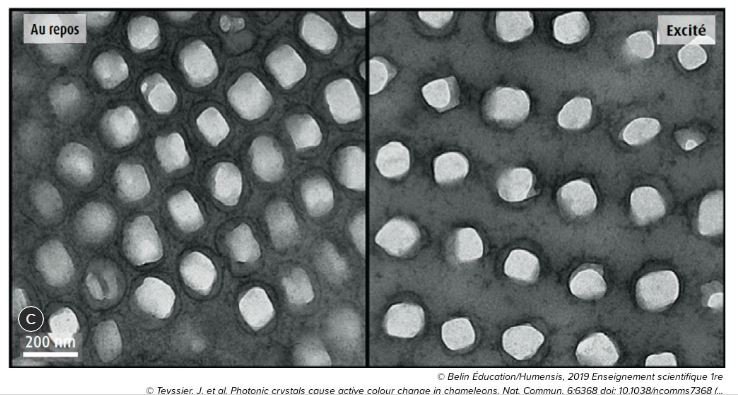

Les caméléons sont capables de changer de couleur pour se camoufler, mais également, chez les mâles, pour intimider leur adversaire pendant un combat et impressionner les femelles. Cette capacité, très rare dans la nature, est l’œuvre de nano-cristaux de guanine (un des constituants de l’ADN) (C5H5N5O) contenus dans certaines cellules de la peau des caméléons appelées iridophores. Ces cristaux sont triangulaires et transparents. Lorsque les cristaux sont assez rapprochés, ils reflètent les petites longueurs d’ondes, qui correspondent aux couleurs bleu et vert. Lorsque la distance entre les cristaux augmente, ils reflètent les longueurs d’ondes plus importantes, qui correspondent aux couleurs jaune, orange, rouge. Ce processus d’expansion et de contraction du réseau cristallin est très rapide (quelques minutes) et complètement réversible.

Ceci change la couleur de l’animal (mimétisme, protection …).

Changement de couleur d’un caméléon.

Observation au MET de la répartition des nanocristaux de guanine dans les iridophores d’un caméléon au repos et excité.

Des infos complémentaires : https://nanocristaux-des-cameleons.webnode.fr/l/cinq-facons-de-percevoir-lart-contemporain/

Article Pour La Science : https://www.pourlascience.fr/sd/physico-chimie/le-secret-des-cameleons-des-nano-cristaux-12068.php

Pour aller plus loin : Un article scientifique (en anglais) : https://www.nature.com/articles/ncomms7368