Mécanisme 1 (3 binômes): une diversification par une association d'individus d'espèces différentes : la symbiose

-Rappel pour tous les binômes travaillant sur ce mécanisme : Qu'est-ce qu'une symbiose ?

https://edu.tactileo.fr/go?code=L7FY- Binôme A : Les lichens : 1+1=3

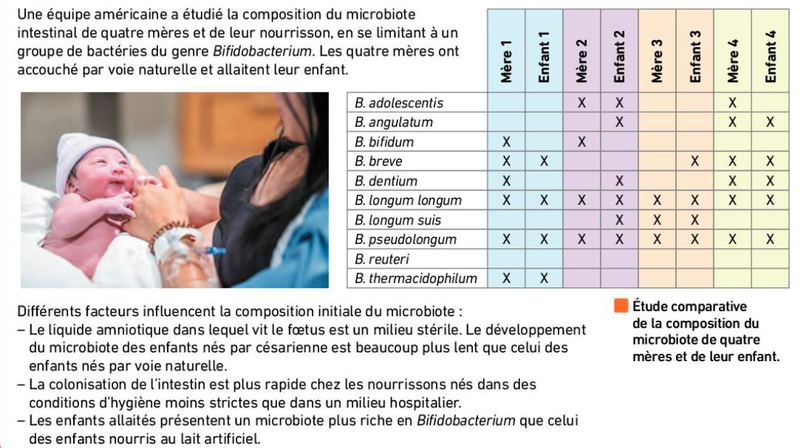

- Binôme B : Le microbiote intestinal : un écosystème symbiotique

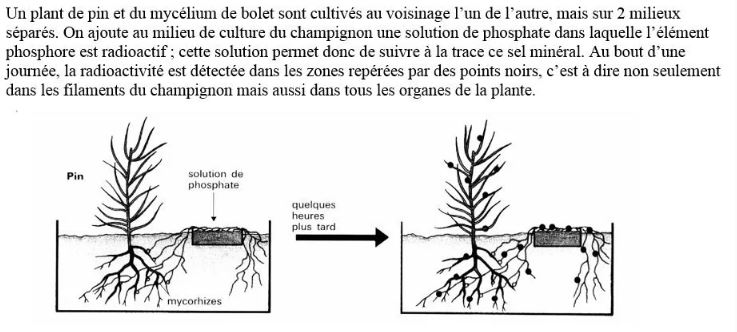

Binôme C : Les mycorhizes

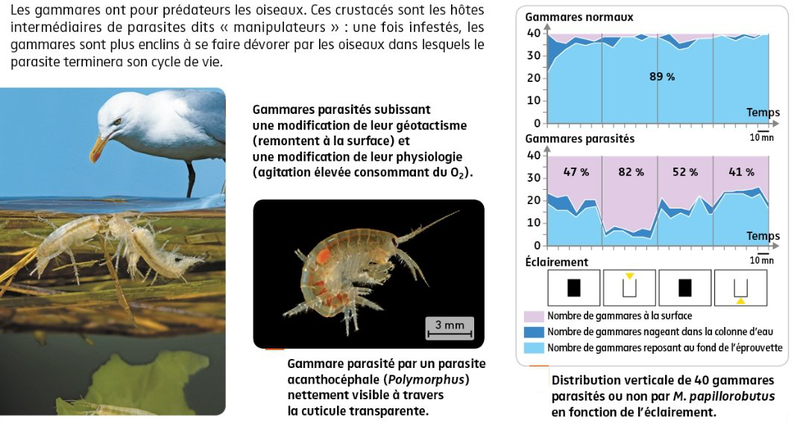

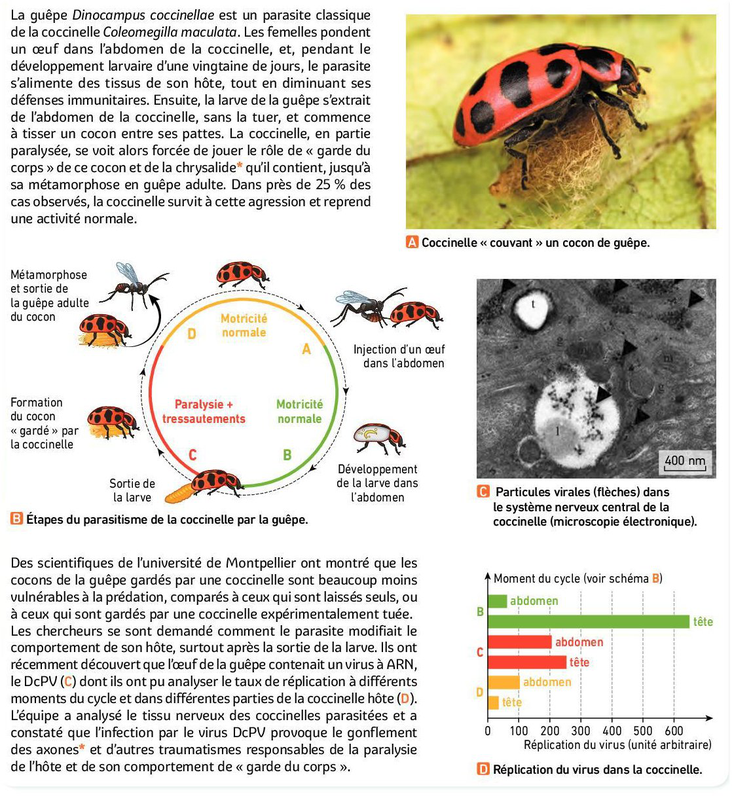

Mécanisme 2 : une diversification par une association d'individus d'espèces différentes : le parasitisme

-Qu'est-ce qu'un parasite ? https://edu.tactileo.fr/go?code=4VLD

- Des parasites manipulateurs :

Mécanisme 3 (2 binômes) : une diversification par la transmission culturelle de comportements

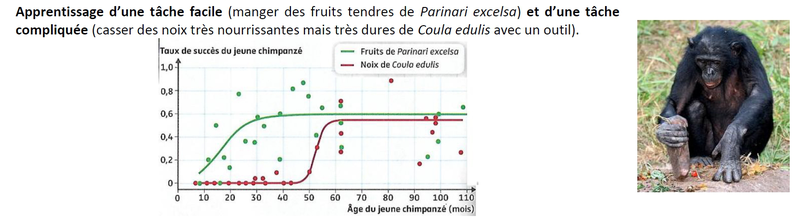

Binôme A: Le développement de comportements nouveaux et leurs transmissions chez les primates.

Extrait d’une interview de Bernard THIERRY Département Écologie, physiologie & éthologie (IPHC), CNRS, Strasbourg dans le périodique Pour la science.

L’observation première, dans les années 1950, fut celle du lavage des patates douces par des macaques japonais sur l’île de Koshima. Des chercheurs distribuaient sur la plage des tubercules à ces singes. Une femelle, nommée Imo, a commencé à les laver dans un ruisseau proche pour les débarrasser du sable. Ce comportement a été adopté par sa mère et par des jeunes du même âge. Ces derniers ont grandi et ont transmis le procédé à leur progéniture. Au bout de 5 ans, 80% de la population lavait les patates. De plus ce comportement n’est observable que sur cette île. Une observation similaire a été faite pour le lavage des grains de blé.L’autre exemple célèbre a été mis en évidence par la primatologue britannique Jane Goodall dans les années 1960. Elle a décrit comment les chimpanzés du parc Gombe, en Tanzanie, utilisent des brindilles effeuillées pour « pêcher » des termites. Plusieurs années sont nécessaires aux jeunes pour réussir correctement cette tâche. Enfin, on a observé en Afrique de l’Ouest et dans d’autres régions des chimpanzés qui cassent des noix. Quand ces fruits sont trop durs à ouvrir, les singes posent la noix sur une grande pierre ou sur une racine qui sert d’enclume et la frappe avec une pierre. Cette technique est transmise aux jeunes qui, là encore, mettent des années à la maîtriser.

Comment la culture se transmet chez les singes ? Reportage CNRS

Binôme B :

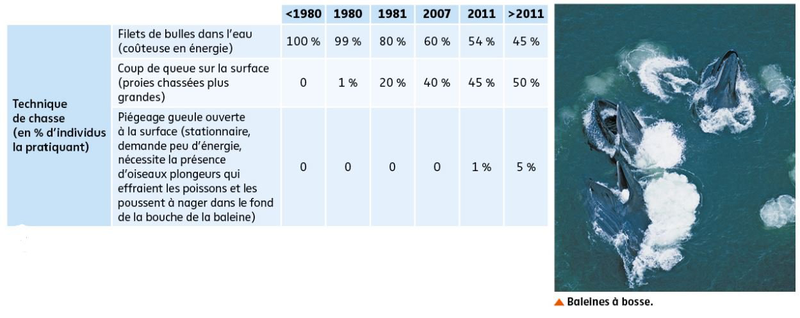

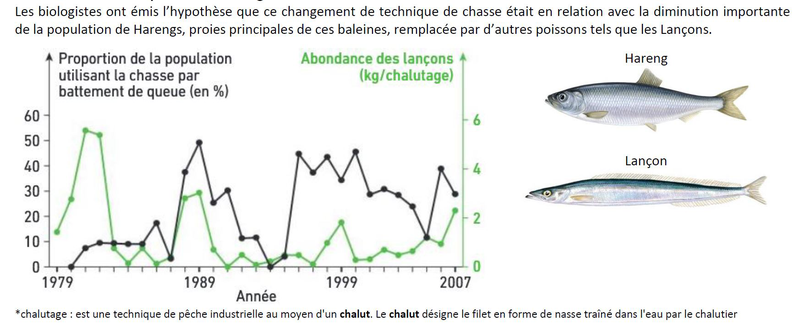

1) Le développement d'un comportement nouveau et sa transmission chez les baleines à bosse

2) Un lien entre évolution culturelle et évolution biologique : un exemple chez l'Homme

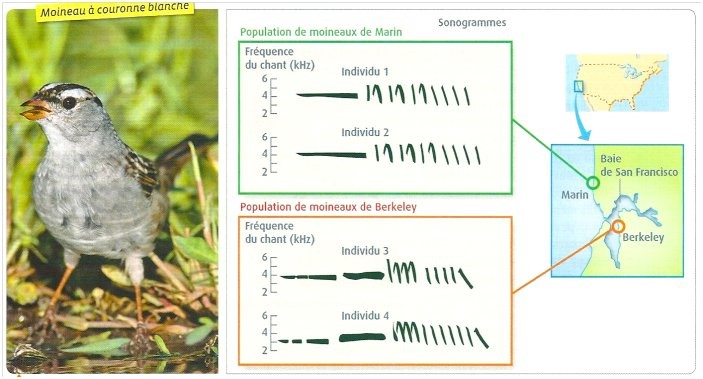

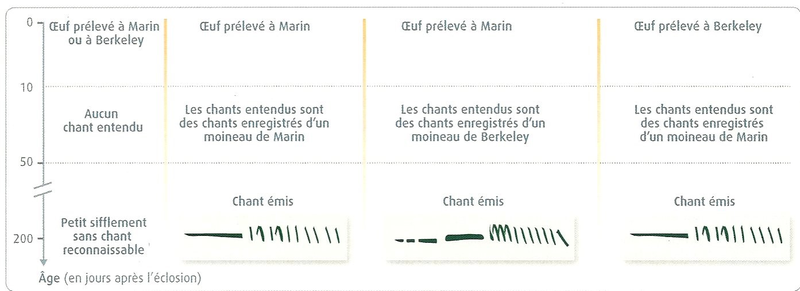

3) L’acquisition du chant chez les moineaux à couronne blanche.

Mécanisme 4 : une diversification par l'utilisation de composants de l'environnement

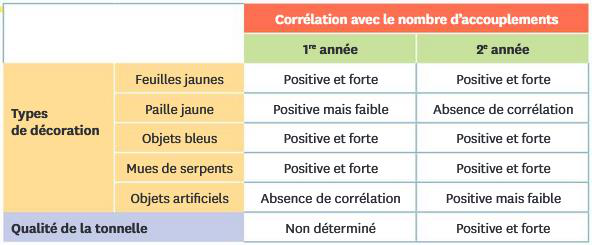

-Le comportement de l'oiseau jardinier satiné en période de reproduction

Source : "Les Oiseaux à berceaux" de Michel Ottaviani

- Le comportement des larves de trichoptères